CATEGORY

病気のこと子どもの症状

2025.05.07

子どもの睡眠障害

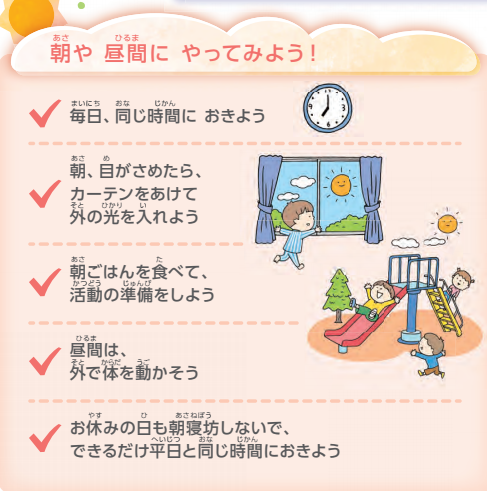

人の体内時計(概日リズム)は本来25時間程度と言われており、地球の自転周期である24時間と1時間のズレがあります。人は朝に日の光を浴びることにより脳の体内時計のズレを24時間にリセットし、朝食を食べることにより眠っている腸やからだの体内時計をリセットすることで適応しています。

子どもの睡眠時間の目安は、1-2歳:11-14時間、3-5歳:10-13時間、6-13歳:9-11時間、14-17歳:8-10時間の睡眠が必要とされています。しかし、実際には日本の子どもは学校や塾、習い事、電子機器使用(ゲーム・スマホ・テレビ)などの影響から世界各国の中で最も睡眠時間が少ないと報告されており、子どもの睡眠障害が問題となっています。

睡眠・覚醒リズムを含む行動パターンであるクロノタイプ(人が1日のなかでどの時間帯に最も活動的になるかという特性)は、思春期以前においては、概ね朝型の特性を示し、第二次性徴期(小学校高学年~中学生)に急速な夜型化を示します。男児で17.2歳、女児で15.7歳がピークで性差がみられます。10代のころから、宿題やスポーツ・クラブ活動、電子機器の使用をきっかけに夜間の睡眠・覚醒リズムが破綻してきます。

1.睡眠・覚醒相後退障害(delayed sleep-wake phase disorder;DSWPD)とは

1)症状

小学校高学年ころになると、社会的に適切な時刻に入眠・起床することが難しくなり睡眠時刻が遅くなりますが、睡眠の質と持続する時間は正常であり、覚醒後の日中(少なくとも午後)の障害はほとんどありません。学校に間に合うように起きる場合、起きることに障害(睡眠慣性)がある夜間睡眠時間の延長もよくあるため朝起きれません。症状は少なくとも3か月は続きます。

2)病因・病態

患児の40%に家族歴があり、思春期から若年成人で頻度が高く、ほとんどが夜型です。学業成績低下、不登校、うつ病、カフェインの使用の増加もよくみられます。夜間に起きるのが楽しい、夜間の光を浴びることとその感受性の亢進、朝の光への感受性の低下、概日リズム(25時間周期の体内時計)の延長、概日リズムと睡眠・覚醒相同調の異常などが原因とされます。

入眠困難型不眠症、気分障害、不安障害、精神病スペクトラム障害、強迫性障害、神経発達症をしばしば合併します。治療を成功させ正常の生活を取り戻そうとする内的な動機付けに乏しく、社会的、心理的、環境的要因が重要な役割を果たす行動誘因性が主因と考えられる例が増えています(治療法を指導しても実行しようとしない、できない)。慢性疲労や慢性疼痛、頻回の感染症が発症のきっかけとなり、経過を複雑化させる要因にもなります。

2.起立性調節障害(OD)と睡眠・覚醒相後退障害(DSWPD)

社会・環境からくる生活上のストレスは抑うつ状態や不安の亢進などの情動に変化を引き起こし、うつ病などの精神疾患のリスク因子となります。トラウマやストレスの管理ができないと睡眠や睡眠・覚醒リズムに影響を与えます。自律神経系の調節やバランス不良の概念である起立性調節障害(OD)は午前中の頭重感、疲労感、だるさ、たちくらみなどを呈する疾患で、起立時の血圧低下や心拍数増加を認めます。長い間ODが朝起き不良、入眠困難、睡眠相後退などの原因といわれてきましたが、同様の症状をきたす睡眠障害との鑑別が必要です。起立負荷試験で起立時での明らかな血圧低下や心拍数増加がみられない方には、軽症のODと診断するよりも睡眠障害を考え、まずは後者の治療を行い症状の改善がみられるか評価するのもよいでしょう。

社会・環境からくる生活上のストレスは抑うつ状態や不安の亢進などの情動に変化を引き起こし、うつ病などの精神疾患のリスク因子となります。トラウマやストレスの管理ができないと睡眠や睡眠・覚醒リズムに影響を与えます。自律神経系の調節やバランス不良の概念である起立性調節障害(OD)は午前中の頭重感、疲労感、だるさ、たちくらみなどを呈する疾患で、起立時の血圧低下や心拍数増加を認めます。長い間ODが朝起き不良、入眠困難、睡眠相後退などの原因といわれてきましたが、同様の症状をきたす睡眠障害との鑑別が必要です。起立負荷試験で起立時での明らかな血圧低下や心拍数増加がみられない方には、軽症のODと診断するよりも睡眠障害を考え、まずは後者の治療を行い症状の改善がみられるか評価するのもよいでしょう。

3.小児の概日リズム睡眠・覚醒障害の治療法

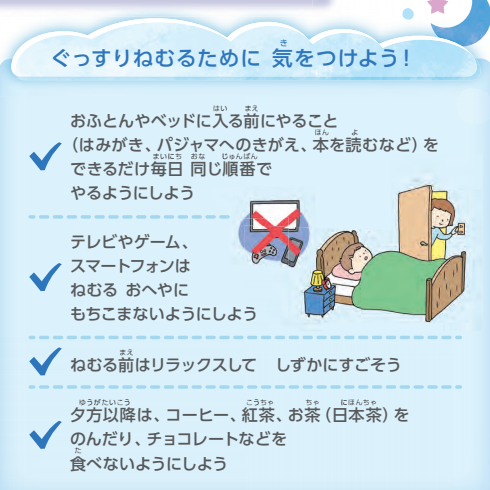

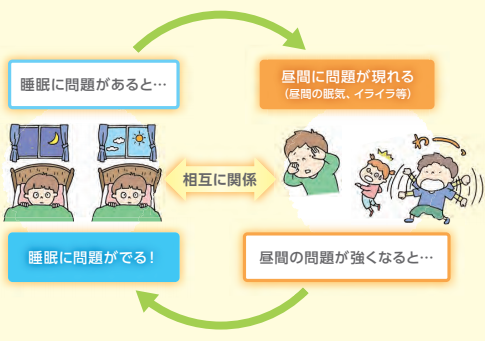

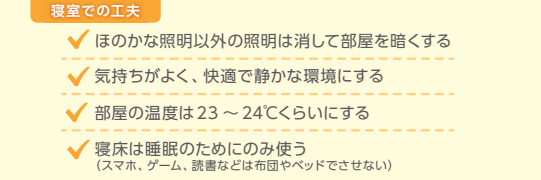

家族機能の低下、もともとの睡眠・覚醒リズムの脆弱性がある場合、夜間脳が興奮し、夜型・睡眠不足、悪い目覚め・朝寝坊が起きるようなリズムの乱れ、悪循環をきたしやすいです。これを治すには、日中に日の光をあびる、日中の身体活動、長い昼寝を避け、寝室・ベッドでの電子機器使用をひかえる、規則正しい食生活と睡眠時刻などを心がける必要があるが、これだけではうまくいかない場合は薬物療法を併用することが望ましいです。

睡眠・覚醒相後退にエビデンスがあるのはメラトニンやラメルテオンなどのメラトニン作動薬(メラトベル)と、併用治療とし高照度光療法(毎朝8時前に2500ルクス以上の光を30分以上照射)・認知行動療法です。メラトニンは環境が暗くなると分泌される眠気を催すホルモンで、これを補充することで入眠困難改善、睡眠・覚醒相前進作用が期待されます。初回1mg/回、1日1回、寝る前に服用で開始し、4mg/回まで増量できます。メラトニン作動薬のみでは効果不十分例や抑うつ症状を合併する例では、ドパミンD2受容体作動薬であるアリピプラゾール(エビリファイ)低用量:0.5~1.0mg/回、1日1回寝る前に服用を併用することで総睡眠時間抑制が起き、睡眠相前進が得られる場合があります。脳の覚醒を促進する神経伝達物質のオレキシンの受容体拮抗薬であるレンボレキサント(デエビゴ)1.25mg~2.5mg/回、1日1回寝る前に服用を併用する方法もあります。

まとめ

・小児の睡眠障害(睡眠・覚醒相後退障害)は思春期以降の夜型への移行、宿題やクラブ活動・塾などによる睡眠時刻の後退、電子機器使用・依存による入眠困難が原因となる朝起き不良と不定愁訴を呈する疾患です。起立性調節障害との鑑別が必要。

・生活習慣では、朝食摂取、日中は太陽光を浴びて屋外での身体活動、入眠時は部屋を暗くし電子機器の使用を避け、遅くても22~24時までの就寝が望ましい。生活習慣改善のみでうまくいかない場合は、メラトニン作動薬・ドパミン作動薬・オレキシン受容体拮抗薬を併用することがあります。